Chômage partiel, licenciements, faillites : il n’est nullement nécessaire de rappeler les désastres causés par la vague de COVID-19 sur le tissu économique français. Pourtant, certains secteurs ont connu un développement considérable et la vague engouffrante s’est alors transformée en véritable tremplin. Tel est le cas du marché des masques de protection qui a connu une croissance exponentielle, entre développement quantitatif de l’offre face à une augmentation fulgurante de la demande et développement qualitatif en raison d’une mutation des attentes des consommateurs et du cadre légal. Décryptage.

Un marché qui s’est développé en raison de la pandémie

Depuis le milieu des années 1970, la France connaît un mouvement important de désindustrialisation et le secteur de la production de masques de protection n’y a pas échappé. Aussi le territoire national ne comptait-il avant la crise que quatre fabricants nationaux en la matière. L’insuffisance de ce nombre a alors été mise en exergue par la pandémie de COVID-19. En effet, d’abord contenue par les annonces soulignant la non nécessité du port de masques par le grand public, la demande de ces derniers a ensuite décollé. Faute d’une production nationale suffisante, l’hexagone a ainsi été contraint d’importer massivement des masques pour satisfaire les besoins de l’ensemble de ses citoyens, contribuant au déficit commercial de 3,7 milliards d’euros au deuxième trimestre 2020. Face à cette situation, a en parallèle été développée une production sur le territoire français afin de répondre au besoin de masques croissant auquel les importations n’offraient qu’une solution lacunaire. Le Ministère de l’Economie et des Finances a dès lors fait savoir que la production des quatre fabricants français allait être augmentée à 10 millions de masques par semaine, contre 3,5 millions avant la crise. A cela venaient s’ajouter la création de nouvelles lignes de production dans le pays ainsi que des consignes permettant aux Français de confectionner eux-mêmes leurs masques.

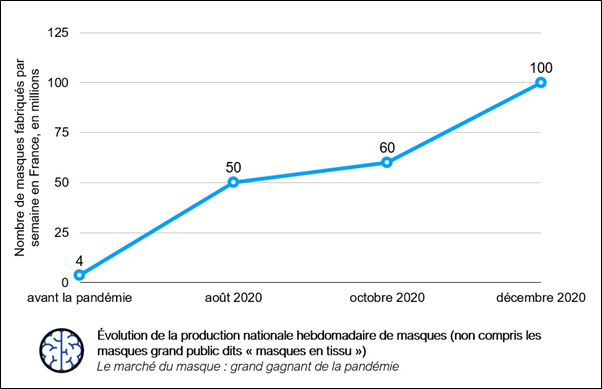

Ces prémices de réindustrialisation s’agissant de la production de masques ont alors constitué le terreau propice au développement de l’offre nationale. D’abord, les enseignes de grande distribution se sont saisies de cette opportunité pour intégrer le marché, proposant ainsi des masques tant chirurgicaux qu’en tissu. Une décision fructueuse en somme, puisque leurs ventes en la matière ne représenteront pas moins de 300 millions d’euros entre le 4 mai et le 23 août 2020. De même, bon nombre de petites et moyennes entreprises ainsi que des particuliers se sont engouffrés dans cette brèche afin d’intégrer le marché. Par ailleurs, d’autres entreprises ont également profité de cette dynamique pour opérer une diversification, parfois conglomérale – c’est-à-dire non liée à leur activité initiale – ou parfois à l’inverse liée à leur cœur de métier. Ce fut par exemple le cas de l’entreprise DIM appartenant au secteur de l’industrie textile. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’entreprises spécialement créées pour cette production ou diversifiées en ce sens, ce mouvement de réindustrialisation française ne se démentira pas au fil des mois (graphique joint).

Une facilité d’entrée sur le marché initialement élevée

Cette entrée massive d’offreurs sur le marché des masques trouve notamment une explication lorsque l’on s’intéresse aux barrières à l’entrée, c’est-à-dire les obstacles à la pénétration du marché par des concurrents potentiels. Ces dernières peuvent être de deux types ; elles sont dites structurelles lorsqu’elles ne résultent pas de l’action des offreurs sur le marché et elles sont a contrario dites stratégiques lorsqu’elles découlent du comportement de ces derniers. Ainsi peut-on par exemple citer les barrières à l’entrée financières (notamment liées aux coûts de production), techniques (par exemple liées aux ressources détenues par l’entreprise) ou encore légales (encadrement juridique du marché et de ses produits, brevets…).

Lorsque l’on observe les barrières à l’entrée sur le marché du masque au début de la crise sanitaire, l’on constate que ces dernières étaient sinon inexistantes, tout au moins peu importantes. D’abord, le cadre légal n’était que peu développé, tout comme les contraintes techniques. S’agissant ensuite des barrières financières touchant notamment aux coûts de production, les coûts fixes s’avéraient initialement peu problématiques. D’une part, ils étaient très faibles dans le cadre d’une production artisanale de petites quantités. D’autre part, lorsque ces dernières étaient plus élevées et automatisées, la demande massive permettait des économies d’échelle et donc un coût unitaire faible. Les coûts variables étaient également peu importants. Aussi la principale barrière à l’entrée résultait-elle peut-être de la nécessité de faire connaître son produit et les réseaux sociaux ont en cela joué un rôle prépondérant dans un contexte de distanciation sociale.

Pour autant, ce constat de facilité de pénétration du marché n’est aujourd’hui plus tout à fait vrai. D’abord, les pouvoirs publics sont intervenus pour réguler ce qui était finalement un marché constitué dans l’urgence face à une demande élevée et des besoins sanitaires alarmants. Ainsi, sont progressivement apparues des barrières légales, tant au regard des caractéristiques intrinsèques des masques vendus (exigence de respect de normes Afnor par exemple) qu’au regard de leur prix. S’agissant de ce dernier point, l’exécutif a ainsi instauré par décret un prix plafond unitaire de 95 centimes d’euro TTC pour les masques chirurgicaux et de 3 euros pour les masques en tissu, quel que soit le vendeur. De quoi donc restreindre les profits du secteur.

Par ailleurs, ces profits ainsi que l’entrée sur le marché du masque ont été compliqués par l’augmentation du prix des matières premières. En effet, il s’agit ici d’une application de la loi de l’offre et de la demande : la demande de matières premières destinées à la confection de masques augmente et à offre inchangée de ces matières, cela entraîne une pression à la hausse de leur prix. De plus, les coûts de transport ont également augmenté du fait de la nécessité de rapidité dans l’approvisionnement, cette dernière préconisant le recours à des modes de transport certes plus efficaces mais également plus coûteux.

Néanmoins, il apparaît que ces derniers mois, ces barrières à l’entrée se sont assouplies. En effet, à mesure que la demande s’est apaisée grâce à l’éloignement des risques de ruptures de stocks lié à l’abondance de l’offre de masques, le prix des matières premières a diminué et les entreprises ont pu revenir à des modes d’acheminement plus abordables compte tenu de l’urgence moins élevée.

Un marché qui a su s’adapter à une demande en constante évolution

Le marché du masque, c’est également un secteur dynamique, qui parvient à s’adapter à une demande en constante évolution et aux multiples facettes. En ce sens, l’analyse de la valeur de l’élasticité-revenu des masques – entendue comme la variation relative de la demande pour ces derniers suite à une augmentation relative du revenu – ainsi que l’analyse de leur élasticité-prix – c’est-à-dire la variation relative de la demande suite à une augmentation relative du prix – démontrent que les masques n’ont pas fait l’objet d’une demande que l’on pourrait appréhender uniformément sur toute la durée de la crise.

D’abord, au début de l’épidémie, l’élasticité-revenu des masques s’imposait comme étant supérieure à un, ces derniers étant alors qualifiés de biens de luxe, entendus comme des biens dont la demande augmente plus vite que le revenu des ménages. Très concrètement, cela s’explique par le fait que les consommateurs effectuaient des achats de précaution, en stockant un grand nombre de masques face à l’incertitude de l’avenir. Irrationalité, vous diront certains. Prévoyance, souligneront d’autres. Du point de vue de l’élasticité-prix ensuite, il semble que les masques aient dans un premier temps été des biens dits de Giffen, étant entendu que leur demande augmentait alors même que leur prix aussi. Les ménages ont en effet continué d’acheter ce type de biens, par nécessité légale ou par volonté de précaution personnelle, et ces achats ont alors peu à peu représenté une part relative des dépenses totales plus importante, qui a été compensée par la diminution d’autres postes de dépenses (typiquement, celles liées aux loisirs).

Pour autant, cette apparente indifférence du consommateur dans sa décision d’achat quant à son niveau de revenu et au prix relatif des masques semble s’être étiolée au fil de la crise, si bien qu’aujourd’hui il paraît plus juste de qualifier les masques autrement. Sur le plan de l’élasticité-revenu, ces derniers sont progressivement devenus des biens dits prioritaires ou de première nécessité, c’est-à-dire que leur demande augmente en même temps que le revenu, mais moins rapidement que celui-ci. L’élasticité-revenu a dès lors diminué et est comprise entre 0 et 1. Cela peut notamment s’expliquer du fait de l’abondance de l’offre qui contribue in fine à rassurer la demande. Néanmoins, il ne faut pas non plus négliger les stocks parfois colossaux constitués par les ménages durant la période de panique due à la pénurie initiale de masques. Ainsi, dans une analyse reposant sur l’élasticité-prix directe, les masques peuvent aujourd’hui être appréhendés comme des biens ordinaires. En effet, leur consommation tend à diminuer lorsque leur prix augmente, notamment du fait des stocks constitués qui apaisent alors le sentiment d’urgence d’achat des ménages. Ce constat se vérifie également lorsqu’une fois ces réserves épuisées, ces derniers seront contraints d’en racheter en raison de l’obligation légale de port du masque. La plupart des acheteurs, sur le modèle de l’homo œconomicus, opéreront dès lors un arbitrage entre les différents offreurs et auront tendance à rechercher le prix le moins élevé compte tenu des caractéristiques recherchées.

Néanmoins, il serait erroné de penser que le prix des masques n’a qu’un impact négatif sur le niveau de la demande aujourd’hui. A l’instar de beaucoup de biens dont la consommation transparaît publiquement, le masque est aussi un bien sujet à une consommation dite ostentatoire. Aussi l’économiste et sociologue américain Thorstein Veblen définissait-il en 1899 dans sa Théorie de la classe de loisir la consommation ostentatoire comme une consommation destinée à démontrer son appartenance à une classe sociale ou à feindre son appartenance à celle-ci. Cette optique de démonstration, les offreurs de masques l’ont bien saisie. A titre d’exemples, de nombreuses marques de luxe se sont ainsi lancées dans la production de masques, ornant ces derniers de leur logo. Au-delà même d’une démarche de démonstration, le masque constitue aussi un support permettant de véhiculer ses opinions, ses pensées et plus largement sa personnalité pour celui qui le porte. Cela a ainsi largement contribué à la diversification de l’offre et le critère d’homologation du masque ne suffit plus : sa couleur, le(s) motif(s) dont il est orné ou encore même sa provenance (avec le développement du Made in France notamment) jouent alors également un rôle prépondérant s’agissant du choix de masque. Aussi le masque de protection semble-t-il être devenu, au-delà d’un instrument de santé publique, un accessoire de mode.

Un marché pérenne ?

Si le marché du masque doit sa croissance exponentielle à la situation sanitaire que nous connaissons, il semble important de s’interroger sur l’avenir de ce dernier, dans un contexte où la volonté commune est à l’éradication du virus qui en constitue le terreau.

Dans l’ensemble, le nombre de ventes effectuées sur ce marché apparaît comme étant largement tributaire non seulement des mesures sanitaires mais également des réactions politiques et sociales. Si cela a d’abord tiré la demande globale de masques vers le haut, celle-ci semble finalement s’être stabilisée à la baisse. Pour autant, elle reste pour le moment suffisamment élevée pour rassurer les offreurs et les conforter dans leur lancée. Aussi le mouvement de relocalisation se poursuit-il à un rythme relativement soutenu. Entre le 2 novembre et le 2 décembre 2020, le Gouvernement français a ainsi largement continué à étendre la liste d’entreprises françaises susceptibles de fournir des masques grand public homologués sur le territoire national.

Néanmoins, le début de la campagne de vaccination – et plus largement la possible diminution du risque sanitaire, couplée à un assouplissement des règles du port du masque – pourrait constituer un frein à la hausse des profits sur le marché du masque. En effet, ce dernier serait dès lors susceptible de se retrouver face à une demande qui ne pourrait être redressée par la différenciation et qui demeurerait trop peu élevée pour assurer des profits sinon attractifs, au moins suffisants. Cette situation, c’est d’ailleurs celle qui est redoutée par les offreurs qui se sont uniquement lancés dans cette production, laquelle constitue alors leur unique source de profits.

Deux éléments sont toutefois à soulever face à ce scénario catastrophe pour le secteur du masque de protection. D’abord, le port du masque pourrait s’être ancré dans les pratiques quotidiennes s’agissant de la lutte contre les diverses maladies contagieuses. En ce sens, l’assouplissement légal et l’amélioration de la situation sanitaire globale n’influenceraient qu’à la marge la demande globale actuelle. L’on ferait face, en somme, à une sorte d’effet de cliquet. Par ailleurs, la pandémie a prouvé à quel point la santé publique peut faire l’objet de perturbations brutales, si bien qu’il n’est pas possible d’écarter l’apparition d’une nouvelle pandémie entraînant une nouvelle hausse de la demande de masques. Ainsi, il pourrait alors être intéressant de penser le marché du masque sous forme cyclique, lequel connaîtrait des périodes plus ou moins longues d’essor puis de crise. Lissés sur le long terme, les profits des périodes de prospérité compenseraient les faibles profits ou pertes des périodes de déclin. Les aides publiques trouveraient également pleinement leur place pour soutenir les entreprises dans les moments les plus critiques, ces dernières ayant par ailleurs à adapter leur offre en fonction de la phase du cycle dans laquelle elles se trouvent.

Dans tous les cas, il est aujourd’hui impossible de déterminer avec certitude les contours de l’avenir du marché du masque tant la demande qui le compose est guidée par des déterminants variés et difficilement prévisibles. Néanmoins, l’on sait que ce sont nos comportements futurs de consommateurs et plus largement de citoyens qui détermineront la trajectoire de ce marché. Aussi peut-on citer le philosophe Henri Bergson qui affirmait que « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ».

Audrey Bonval